Искатели шекспировских портретов

В истории портретов, на которых, возможно, изображен Шекспир, немало загадочных сюжетов, но еще больше разочарований. Число их настолько велико, что если бы все они были истинными, Шекспир был бы чемпионом своего времени по числу портретов, опережая даже коронованных особ. И это при том, что до нас дошло в лучшем случае по два-три портрета его современников — актеров и писателей, а часто (как в случае Томаса Нэша, Томаса Деккера или Джона Марстона) — и вообще ни одного достоверного изображения. На фоне этого восемь аутентичных портретов Джона Донна (включая памятник в соборе Св. Павла) — практически непревзойденная удача, вероятно, заслуженная поэтом, который так часто писал о визуальном и сам заказал свой последний портрет и позировал для него в саване.

Но ни специалисты по Донну и поклонники метафизической поэзии, ни те, кому интересно творчество Бена Джонсона, Томаса Миддлтона или упомянутых выше авторов, чьи лица до сих пор остаются скрытыми от нас — никто, кроме поклонников Шекспира не ищет новые и новые его портреты с таким яростным упорством.

В этом упорстве видно стремление отождествить поиск «лица Шекспира» с попыткой осмыслить его творчество. А поскольку «шекспировский опыт» за два с половиной последних столетия привыкли изображать как паломничество к гению, у этого гения должно быть лицо. Шекспир без портрета — не канонический Шекспир, а некая визуальная пустота, которую пришлось бы заполнять, полагаясь только на собственные силы и на механизмы создания «культовых образов». Вероятно, именно поэтому портретная лихорадка не возникает там, где нет культа автора. По этой же причине, увы, в портрете часто видят скрытый биографический «код», а значит, исследования портретов становятся аргументом в конструировании «настоящей» шекспировской биографии.

В истории поиска «лица Шекспира» трудно на сто процентов верить кому-либо. За благообразным лицом гения может скрываться подделка (как в случае с флауэровским портретом) или, по крайней мере, переделка (как это было с янсеновским). Искусствоведы, филологи и даже криминологи спорят о провенансе портретов. Всем памятен спор Стэнли Уэллса (Stanley Wells) и Тарнии Купер (Tarnya Cooper) из Национальной портретной галереи о том, кто изображен на коббовском портрете — Шекспир или сэр Томас Овербери. Начало дискуссии положила выставка «В поисках Шекспира» в НПГ и монография, в которой участвовали и Уэллс, и Купер. Для литературоведов, например, для Уэллса и поддержавшей его оппонентку Кэтрин Данкан-Джонс (Katherine Duncan-Jones), полемика о портрете стала еще и интересным междисциплинарным опытом.

Коббовский портрет Шекспира

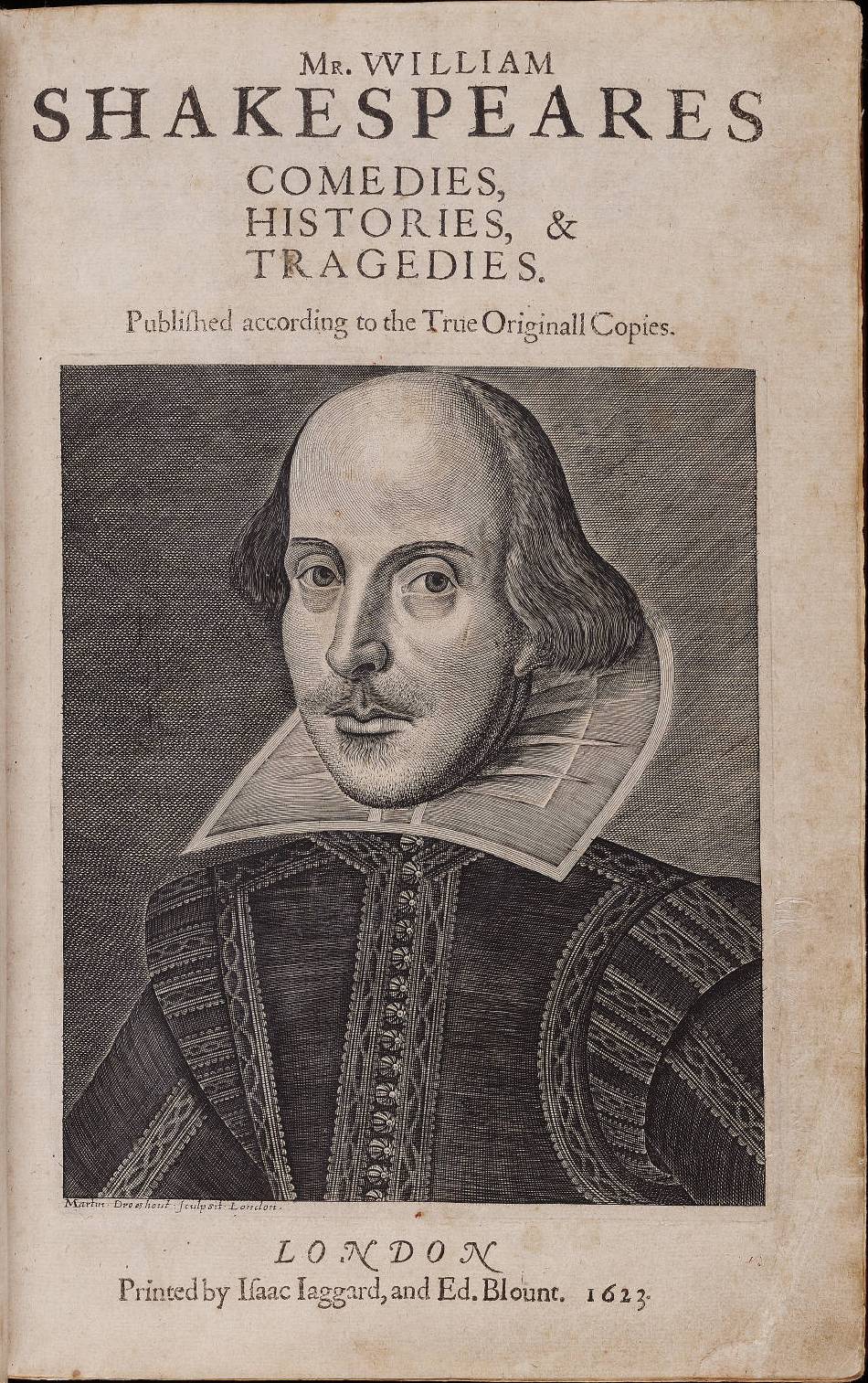

Портреты тем временем выстраиваются в собственную иерархию, на вершине которой — гравюра Мартина Друшаута, осененная авторитетом составителей Первого фолио. Портреты становятся частью шекспировской индустрии, недешевым рыночным товаром, на котором надо достоверно изобразить высокий лоб, локоны и усы. Культ гения накладывает свои требования, от которых могут быть свободны Уэллс или Купер — потому что слишком глубоко видят, но не индустрия.

Гравюра Мартина Друшаута из Первого фолио (1623)

Художник непременно должен быть конгениален Шекспиру, одновременно став идеальным глазом, почти с фотографической точностью передающим то, что видит, и гением, открывающим для себя другого гения. Это невозможное сочетание для культа гения не кажется противоречивым. Шекспир — сама Природа, ей не нужно подражать, задача художника — стать кистью, которой она водит. Проблема только в том, что индустрия подталкивает к тому, чтобы отделить практику от того, на чем она основана — практики тоже начинают «промышленно воспроизводиться».

Неоднократно повторенный «рецепт успеха» понятен: практически любое объявление о том, что найден новый шекспировский портрет, гарантирует хотя бы несколько заголовков в медиа. Эта практика, начатая в день открытия Национальной портретной галереи, вполне доступна и тем, кто не обладает глубокими знаниями. Тарниа Купер полагает, что новые портреты появляются «раз в десять лет». Мне кажется, такая оценка устарела. Книжных иллюстраций и неатрибутированных портретов рубежа XVI–XVII веков очень много, найти их как никогда легко, в том числе и в электронном виде — например, через базу данных EEBO или в фотоархиве Британской библиотеки.

Хватает и изображений, вокруг которых споры ведутся десятилетиями. Прекрасный пример — так называемая «дармштадтская посмертная маска», подлинность которой в последние двадцать лет активно защищает профессор Майнцского университета Хильдегарда Хаммершмидт-Хуммель (Hildegard Hammerschmidt-Hummel). В книге The True Face of William Shakespeare Хаммершмидт-Хуммель, взяв маску за образец, доказывает подлинность флауэровского (она полагает, что оригинальный портрет был подменен в конце XX века) и чандосовского портретов, а также т. н. дэвенантовского бюста. Под подлинным портретом имеется в виду тот, что был создан с натуры и может служить универсальным «мастер-портретом» для художников последующих эпох.

«Дармштадтская посмертная маска» Шекспира

Дэвенантовский бюст Шекспира

Метод немецкого профессора довольно прост: сначала нужно сконструировать «единый метод» художников Возрождения, который якобы состоит в том, что они фотографически точно воспроизводили черты натуры, в том числе и симптомы болезней (“Renaissance painters faithfully reproduced not only the features of their subjects, but also any signs of disease”). В легенде об Оливере Кромвеле и Питере Лели, возможно, есть что-то от правды, но у Химмельхардт-Хуммель все шекспировские портреты превращаются в иллюстрации уникального набора патологий, которые, собственно, и отличают лицо Шекспира. Чтобы доказать это, на арену вызываются эксперты-медики, которые смело ставят диагноз. Офтальмолог Вальтер Лерхе (Dr Walter Lerche) считает, что на портретах явно видны симптомы увеличения слезных и слюнных желез (синдром Микулича), а также лимфомы верхнего века. Дерматолог Йост Метц (Dr Jost Metz) по желтым пятнам на флауэровском портрете (о, ирония! именно присутствие желтого хрома окончательно доказало, что портрет — подделка) диагностировал у Шекспира саркоидоз кожи. Отсутствие следов таких патологий, например, на коббовском портрете (и лишь «намек» (suggestion) на опухоль верхнего века) — достаточное основание, чтобы исключить его из числа шекспировских портретов.

По мере того, как множится и уточняется набор патологий, перестраивается и иерархия портретов — те же симптомы Хаммершмидт-Хуммель находит на малоизвестных ворлитцевском и боаденовском портретах. Поразительно, насколько все эти эксперты верят своим глазам, не допуская даже возможности, что кисть дрогнула в руке художника, что он писал Шекспира по памяти или с другого портрета. Подразумевается, что все художники видят Шекспира, в сущности, одинаково, и в их восприятии существует какой-то определенный прототип всех портретов, а в нем спрятана загадка жизни и смерти Шекспира. Ее всего лишь нужно «окончательно» разрешить. В отличие от спора между Уэллсом и Купер, здесь нет и речи об искусствоведческом анализе, истории костюма и прочих элементах комплексной атрибуции.

Хаммершмидт-Хуммель потрудилась и на поле биографических исследований, попытавшись доказать на основе анализа портретов и апокрифического сонета, что «смуглая леди» шекспировских сонетов — Элизабет Ризли, графиня Саутгемптон, а отцом ее первой дочери Пенелопы (и таким образом, далеким предком леди Дианы Спенсер и принцев Уильяма и Генри) был не кто иной, как Шекспир.

Теперь на сцену пора выйти Саймону Эндрю Стерлингу (Simon Andrew Stirling) — герою нашей прошлой публикации. В отношении «патологических деталей» шекспировских портретов он проявил себя достойным последователем Хаммершмидт-Хуммель (правда, почти не ссылаясь на нее). В его биографиях Шекспира и Дэвенанта в должные моменты появляются и дармштадтская маска, и дэвенантовский бюст: первая в качестве посмертной реликвии, которую создают друзья-католики, второй — как знак родства отца и сына. Биологическое и здесь, разумеется, торжествует: то, что Дэвенант ощущал себя наследником Шекспира на британской сцене (подражая практике «колена Вениаминова» — учеников и последователей Джонсона) неважно для автора. Гораздо интереснее свести это сложное родство к простому: Дэвенант — незаконный сын Шекспира и хранитель его памяти во враждебном католикам окружении. В отличие от субъектности драматурга, религиозное противостояние понятно современному читателю без особых усилий. Но понятность, наличие загадки и интерес медиа — не доказательство истинности.

В четвертом номере электронного научного аспирантского журнала GLITS-e за 2013/14 учебный год, который издает кафедра английского языка и сравнительного изучения литератур (Department of English and Comparative Literature) Голдсмит-колледжа Лондонского университета (Goldsmiths, University of London), опубликована статья Стерлинга «Лица Шекспира: раскрытие жизни и смерти Шекспира через портреты и другие объекты» (The Faces of Shakespeare: Revealing Shakespeare’s Life and Death Through Portraits and Other Objects). Все недостатки этой статьи, в принципе, следуют из ее названия и уже знакомы читателю: отношение к портретам как «фотографии» гения, «ключу» к событиям его жизни и «медицинской карте».

В целом Стерлинг еще более требователен к портретам, чем его германская коллега: «подлинный» шекспировский портрет отличает деформация лба и левого виска (следствие родовой травмы) и опухоль левого века (вероятно, уже не по причине лимфомы, раз Стерлинг видит ее и на предполагаемых изображениях молодого Шекспира). Для посмертных изображений к патологическим чертам Стерлинг добавляет повреждение глазной впадины от удара ножом. Впрочем, если ему удается найти эти черты на портрете, то неважно, когда он был написан. “There’s the rub”, по-гамлетовски восклицает Стерлинг: почти полную «медицинскую карту» он видит на портрете, написанном Луи Коблицем (Louis Coblitz) в 1847 г. — то есть заведомо не современном Шекспиру. Получается, что набор патологических признаков можно не писать с натуры, а перенести — сознательно или нет — из уже существующих портретов, при этом Шекспиры, изображенные на них, непохожи друг на друга.

Портрет Шекспира кисти Луи Коблица

Кажется, еще шаг — и Стерлинг признает, что эта мысль справедлива и в отношении шекспировских биографий. Но автор делает другой вывод — это лишь доказывает, что не существовало единого авторитетного для всех художников портрета (“This does not suggest to me that the various representations all drew on an original portrait”). Но модель все равно была — это дармшатдтская маска, а верифицировать ее можно с помощью черепа из церкви Св. Леонарда, в котором, на благо такой аргументации, заметно проникающее повреждение левой глазной впадины (см. рис. 20 в статье Стерлинга). Но прижизненное ли оно? И корректно ли вообще говорить об этом, если сохранность черепа, мягко говоря, не идеальна?

Наконец, Стерлинг выкладывает свой последний аргумент — новый портрет Шекспира. Его первая демонстрация — настолько явное подражание тому, что было ранее сделано с коббовским портретом, что это напоминает одностороннее соревнование известной героини Ильфа и Петрова с дочерью Вандербильда. Заимствован и нарратив с двумя главными героями — ученым и антикваром-коллекционером, но вместо Стэнли Уэллса и коллекционера Алека Кобба (Alec Cobbe) перед нами сам Стерлинг и некий Стив Уодлоу (Steve Wadlow), у которого дома многие годы и находился портрет.

Уодловский портрет Шекспира

О самом Уодлоу известно немного — прежде всего то, что он рассказал о себе в интервью. К сожалению, мало известно и об исследованиях, которым подвергался портрет. Видимо, можно считать доказанным, что герб в верхнем правом углу портрета — не оригинальный. Ссылаясь на письмо члена коллегии герольдов Тимоти Дьюка (Timothy Duke), Уодлоу утверждает, что такого герба, как на дошедшем до нас изображении, просто не существует. На размещенной им в социальной сети фотографии видны некоторые черты оригинального герба, но кому он принадлежит, понять трудно. Пока что владелец портрета лишь обещает обнародовать результаты рентгенограмм и других видов анализа, проведенных во Франции и Англии, но тон его уже пессимистичен. Главная проблема, по словам Уодлоу, — в том, что его и Стерлинга не поддерживают крупные ученые и университеты (“We are somewhat stuck in so much as we really need a heavy weight academic ‘scholar’ behind us, but this is difficult without a ‘Heavy weight’ Institution behind us, and we cannot get such an institution behind us without the scholar!”).

Но замкнутый круг явно надуман: если у владельца в руках неопровержимые доказательства хотя бы того, что портрет действительно написан в первые годы XVII века, научное сообщество не станет это игнорировать. Проблема в том, что Стерлингу и Уодлоу важно доказать, что перед нами именно портрет Шекспира. И Стерлинг пытается добавить к поиску патологических черт какие-то элементы искусствоведческого анализа (смехотворные для научной статьи): на груди юноши на портрете бант (вероятно, из серебряной нити), который Стерлинг считает символическим изображением стрекозы. Дальше выстраивается семиотический мостик: стрекоза — игла (от традиционных названий этого насекомого в ряде языков) — стилет (bodkin) — насильственная смерть. Красная подкладка дублета юноши символизирует кровавые раны страдающего за веру католика. Круг замкнулся. Новый Шекспир сконструирован.

Только, увы, это не Шекспир. Драгоценный исторический поиск обесценен утилитарным к нему отношением. Портреты, их детали, фрагменты текстов — все вырвано из контекста и помещено в новую раму (иронично, что такое же обвинение Стерлинг предъявляет «традиционной науке»). В этом, собственно, нет ничего плохого, только ничего от науки здесь нет. Авторам просто «хочется верить» в правоту собственной гипотезы, но никакой рефлексии об этом ждать не стоит. Научная практика, лишившись научной основы, может повторяться до смехотворного одинаково.

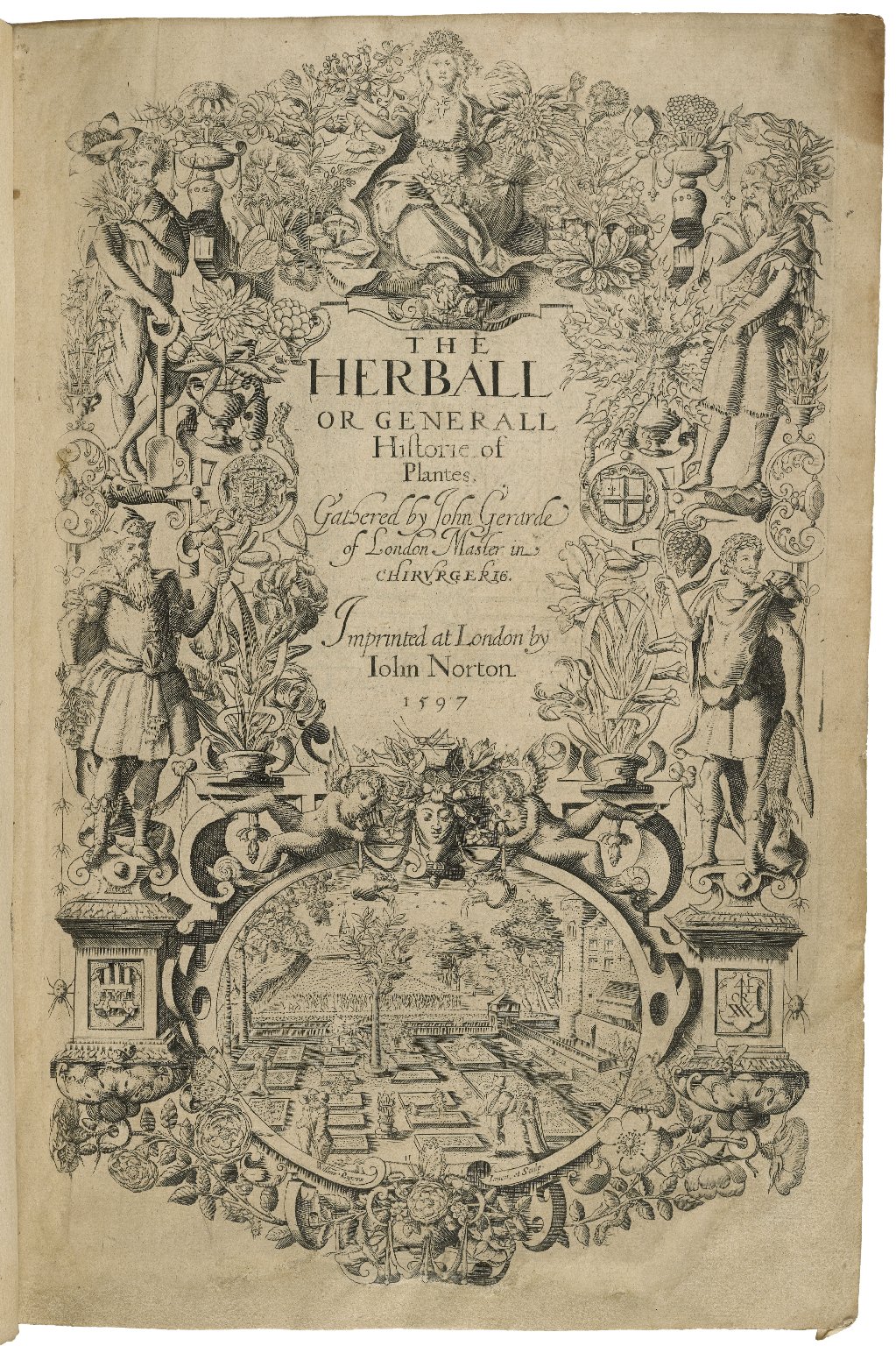

Год назад в британском журнале Country Life вышла статья Марка Гриффитса (Mark Griffiths) «Лицом к лицу с Шекспиром» (Face to Face with Shakespeare), в которой автор — историк ботаники и постоянный автор журнала — доказывает, что в гравюре на титульном листе «Гербалия» (травника) Джона Джерарда (John Gerard) одна из фигур в лавровом венке и военной тоге (которую обычно считают изображением античного ученого Диоскорида) на самом деле изображает Шекспира. За основной статьей последовали три обширных комментария с «ответом скептикам», опубликованные уже не в самом журнале, а на его сайте (1, 2, 3) и попытка приписать Шекспиру несколько текстов, связанных с пребыванием в Тибальд-хаусе королевы Елизаветы в 1591 г.

Титульный лист «Гербалия» Джона Джерарда

Критики саркастически комментируют то, что статьи Гриффитса опубликованы не в научном журнале с его процедурой строгой экспертной оценки, а в Country Life, где первая половина каждого номера отводится под каталог дорогой недвижимости. Пока долистаешь журнал до статьи о Шекспире, приходится прорваться через фото дорогих особняков и рекламу риелторских контор. Но проблема статьи Гриффитса, собственно, не в этом. Нет ничего плохого, что проблемы истории ботаники и анализ литературного текста появляются на страницах массового журнала. Шекспира это, конечно, не превращает в «солидного господина для солидных господ» (перефразируя Пелевина).

Диоскорид или Шекспир?

Проблема — в той же интерпретации, которая безжалостно вырывает из контекста все, что попадется под руку и вплетает аналогию и догадку в фундамент аргумента, выдаваемого за научный. У Гриффитса Шекспир — начинающий автор, который еще недавно появился в Лондоне, автор всего нескольких пьес и поэм. То, что при этом он состоял на службе у Уильяма Сесила, 1-го барона Бёрли, Гриффитс (при полной недоказанности) подает как всем известный факт. Действительно, лорд-казначей, как и любой занимавший высокую придворную должность, часто выступал в качестве покровителя искусства. Смотрителем его садов в Лондоне и Тибальд-хаусе действительно был Джон Джерард — этот факт неоднократно подтвержден документально.

Гриффитс начинает первую статью с «озарения», которое посетило его в ночь на Ивана Купалу 2010 года. Выбор даты весьма характерен: волшебная ночь шекспировской комедии. Если учитывать, что согласно Гриффитсу, озарению предшествовала многодневная напряженная работа с книгой о Джерарде, налицо классический нарратив о великом открытии. «Единственный прижизненный портрет» необходимо как-то связать с Шекспиром, и Гриффитс это делает тремя способами. Во-первых, в руках у фигуры фритиллярия и початок кукурузы, которые автор связывает соответственно с «Венерой и Адонисом» и «Титом Андроником», несмотря на то, что в оригинале в первом тексте речь идет просто о пурпурном цветке с белыми пятнышками, а во втором присутствуют явные указания на то, что под “corn” имеется в виду пшеница. Во-вторых, под фигурой на постаменте размещена эмблема типографа, которую Гриффитс считает «ребусом», где зашифрован герб Шекспира и его фамилия (хотя здесь приходится прибегать к совсем уже смехотворным натяжкам — например, буквы OR автор считает вербализацией золотого фона щита на гербе Шекспира). В-третьих, Гриффитс утверждает (но не приводит никаких доводов), что все стихотворные вставки на латинском языке в тексте написаны Шекспиром. Атрибуцию их, как и текстов Тибальд-хауса, якобы можно провести на основе стилистических данных и «уже установленной связи» Шекспира и Бёрли.

Интересно, что Джерард как автор «Гербалия» у Гриффитса полностью лишен авторских амбиций. Портрет человека с фритиллярией и кукурузой — это просто знак признания заслуг Шекспира в литературе и благодарность за помощь с «Гербалием». Поэтому он может превратиться в апологета Бёрли, изрекающего устами героя интерлюдии Тибальд-хауса, что Бёрли-Кротолов борется с «вредителями» сада-Англии (Гриффитс даже употребляет здесь термины «разведка» и «антитеррористическая операция»). Никакой (и особенно стилистической) связи с другими произведениями Шекспира, кроме словоупотребления, которое легко выписать из словарей или онлайн-конкорданций, не приводится.

Даже легкое критическое усилие, конечно, не оставляет от построений Гриффитса почти ничего. На каком основании он полагает, что гравюра на титульном листе составлена Джерардом и гравером Уильямом Роджерсом (William Rogers) совместно и по единому плану? Во втором издании «Гербалия», где фигуры на гравюре подписаны, под Церерой и Помоной изображены Феофраст и Диоскорид (как и в европейских гербалиях, откуда Джерард заимствовал часть текста) — правда, Гриффитс объясняет эту «замену» происками редактора второго издания, «презиравшего» уже покойного Джерарда. Диоскорида — врача в римской армии и автора фармакологических трактатов — обычно изображали в условно римской одежде. Если Диоскорид не мог появиться на гравюре в лавровом венке, почему Гриффитс считает его исключительно атрибутом поэтов и сам приводит в пример изображение увенчанного лавром Помпея в латинском издании «Pharmacorum Simplicium» Диоскорида?

Титульный лист второго издания «Гербалия» Джона Джерарда

Почему Джерард у Гриффитса вначале — крупный ботаник, а потом — скромный разработчик (вместе с гравером Роджерсом) титульного листа, на котором увековечен Шекспир? Как может быть, что Шекспир, занимая такое важное положение на титульной гравюре, совершенно не присутствует в тексте «Гербалия», кроме как вероятный автор латинских стихов? Приводя слова Джерарда о любви Бёрли и монарших особ к ботанике, понимает ли Гриффитс, что посвящение требовало конвенциональных похвал патрону? Наконец, совершенно неправдоподобно, что Джерард будет зашифровывать в «ребусе» фамилию матери Шекспира или цвет фона его герба — да еще в виде словесного описания (блазона). Утверждение автора, что «елизаветинцы любили загадки», слишком общее и потому ничего не доказывает (“…social, political and art historians accept that the Elizabethan elite loved codes, riddles and cryptic iconography”).

Совпадения с нарративами Хаммершмидт-Хуммель или Стерлинга и Уодлоу о портрете трудно не заметить. Здесь снова появляется консультант-биолог (Эдвард Уилсон (Edward Wilson) из Оксфорда) и таинственный «известный шекспировед», который не может публично поддержать «открытие века», но «одобряет метод». Снова несколько героев: неаффилированный одиночка-универсал, который делает открытие, его мудрые (тайные) менторы и недремлющие противники. На медиаязыке, увы (как это сделал журналист «Индепендента»), здесь можно не увидеть разницу между спором научным (вокруг коббовского портрета) и старательным подражанием ему (“Similar claims have been made in the past, notably in 2009 when the Shakespeare Birthplace Trust displayed a painting they believed to be an authentic portrait dating back to 1610”).

И все же некоторые наблюдения Гриффитса интересны. Фигуры на титульном листе действительно могут сочетать изображения библейских персонажей или античных героев и современников Шекспира и Бёрли. Гриффитс удачно начинает анализ этой, по его словам, «субверсии конвенционального», но его логика уводит в сторону: двойная идентификация слишком сложна, гораздо более привлекательна версия, что это не Шекспир, слитый в одно с Аполлоном или другим мифологическим персонажем, а просто Шекспир. Удивительно, что более детально и глубоко об этом пишет биолог Уилсон.

Интересно и обращение к текстам, лежащим вне художественной литературы, в поисках связи с поэтическими практиками. Действительно, «Гербалию» предшествуют традиционные поэтические похвалы автору, в тексте немало стихотворных вставок на латинском. Исследование того, как Джерард переводил и адаптировал континентальные (прежде всего голландские) источники могло быть весьма многообещающим. То же относиться и к идее «прочитать» гравюру через текст посвящения патрону, а также к его анализу «моральной символики» растений. Но все эти потенции исчезают — их затмевает имя Шекспира. Найден новый его портрет, остальное не столь важно. В орбиту втягивается все, что хотя бы не критикует находку прямо: стоило Стэнли Уэллсу предположить, что двойная идентификация отчасти правильна, его слова уже цитируются как подтверждение версии Гриффитса — пусть сам Уэллс и считает, что четвертая фигура на титульном листе изображает сэра Уолтера Рэли. Джонатан Бейт (Jonathan Bate) очень точно передает суть ошибки Гриффитса карточной метафорой “he overplayed his hand” (т. е. не взял столько взяток, сколько хотел).

Как много бы ни становилось искателей портретов и их находок, тенденция рассматривать портрет как иллюстрацию биографии и превращать его в ключ к «сложному шифру», к сожалению, подрывает и немногое объективно ценное, что есть в их находках — привлечение внимания к ранее неизвестным (или малоизвестным) визуальным объектам. В мире Шекспира для них не существует тонкостей, случайностей, все сверхсерьезно и происходит по плану, за всем скрывается «код». Но даже когда он «раскрыт», ясность не настает.

Стандартные практики анализа и обнародований этих «открытий» — один из элементов современной шекспировской индустрии, легко воспроизводимы, в том числе и в пародийном ключе. Несколько лет назад мы попробовали это доказать в форме первоапрельского розыгрыша. Чем не новый портрет Шекспира?

В. С. Макаров

Изображения: Wikimedia Commons | Reddit | Independent | Culture.fr |

Historical Honey | Folger Shakespeare Library | Country Life | CRRS

Подготовлено в рамках проекта «Виртуальная шекспиросфера: трансформации шекспировского мифа в современной культуре», поддержанного грантом РГНФ (№